-

シンヤB

シンヤB

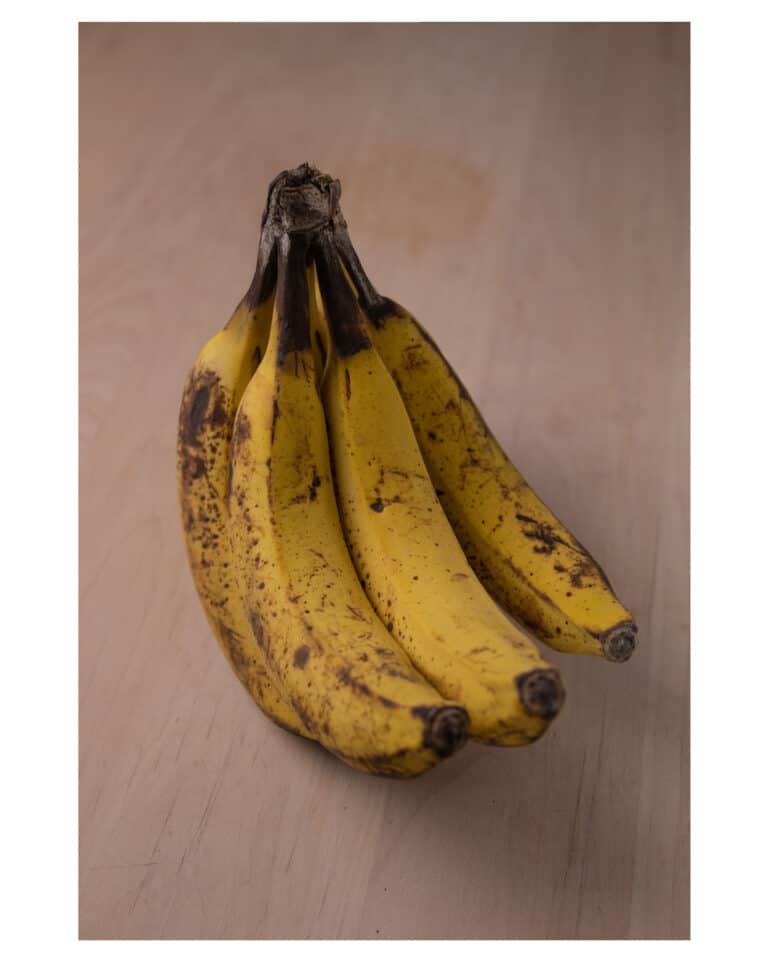

ripened / 熟した

-

シンヤB

シンヤB

あけましておめでとうございます / Happy New Year

-

シンヤB

シンヤB

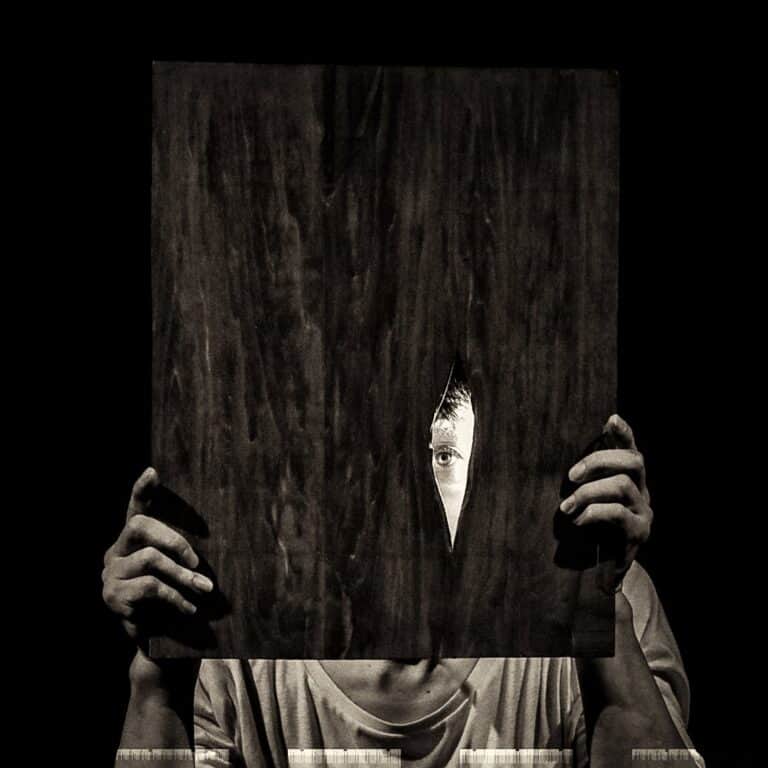

ナオキさん / Mr. Naoki

-

シンヤB

シンヤB

ラストシーンのその先 / Beyond the last scene

-

シンヤB

シンヤB

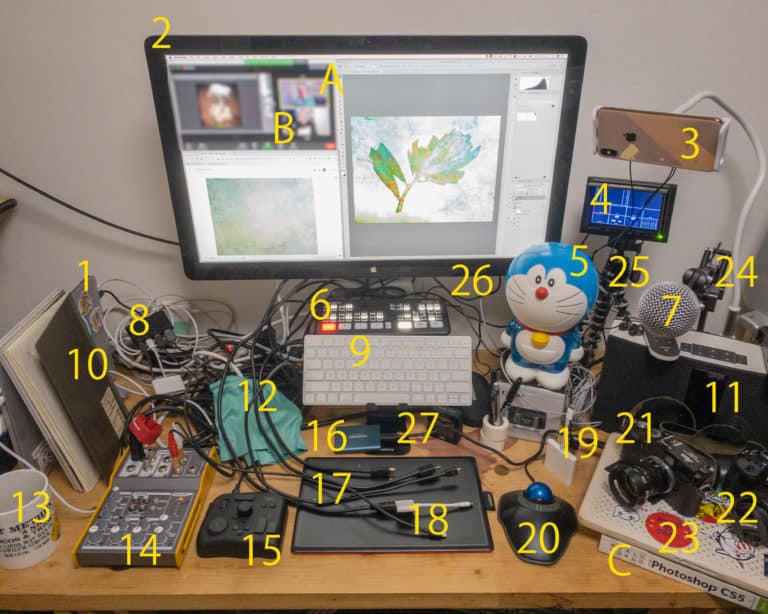

ぼくの仕事場 2020

-

シンヤB

シンヤB

2020年芸術祭 関東+ 大町・札幌

-

シンヤB

シンヤB

2020年1月1日 富士山

-

シンヤB

シンヤB

2019年を10大ニュースのようにまとめてみました

-

シンヤB

シンヤB

Terroir 愛と胃袋 2019年8月のディナー | 山梨グルメ

-

シンヤB

シンヤB

2019年7月の選挙のこと (個人的な見解)

-

シンヤB

シンヤB

May you fare well

-

シンヤB

シンヤB

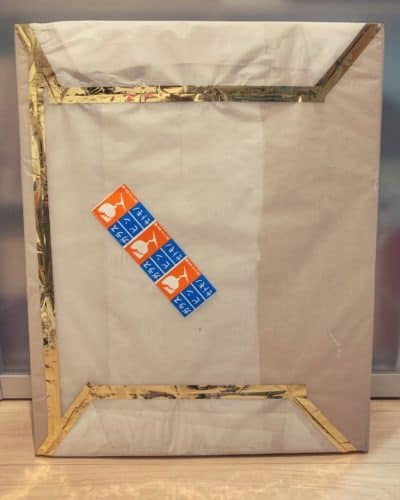

モッチーから作品が届く