-

ブログ

ブログ

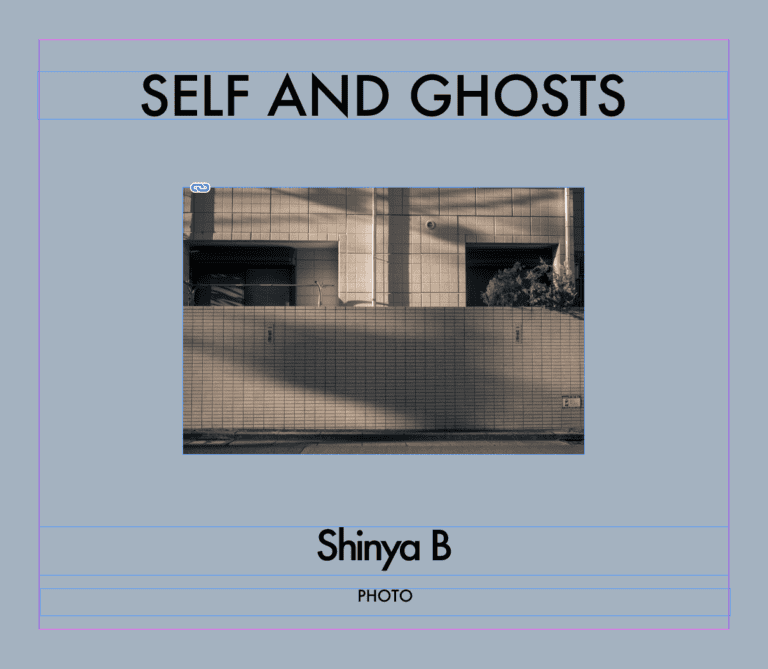

シンヤB写真展覧会のお知らせ / 2025年5月

-

ブログ

ブログ

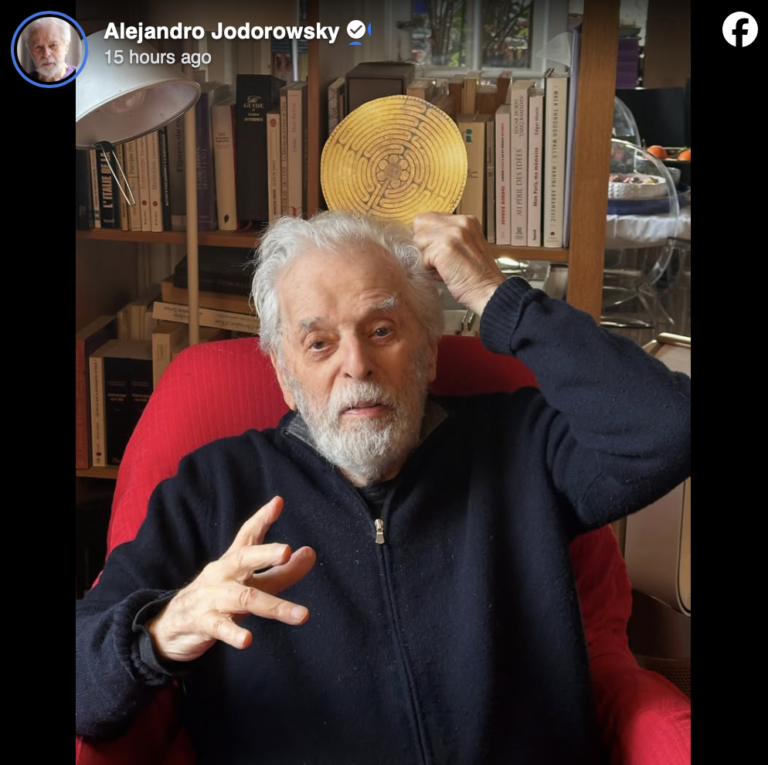

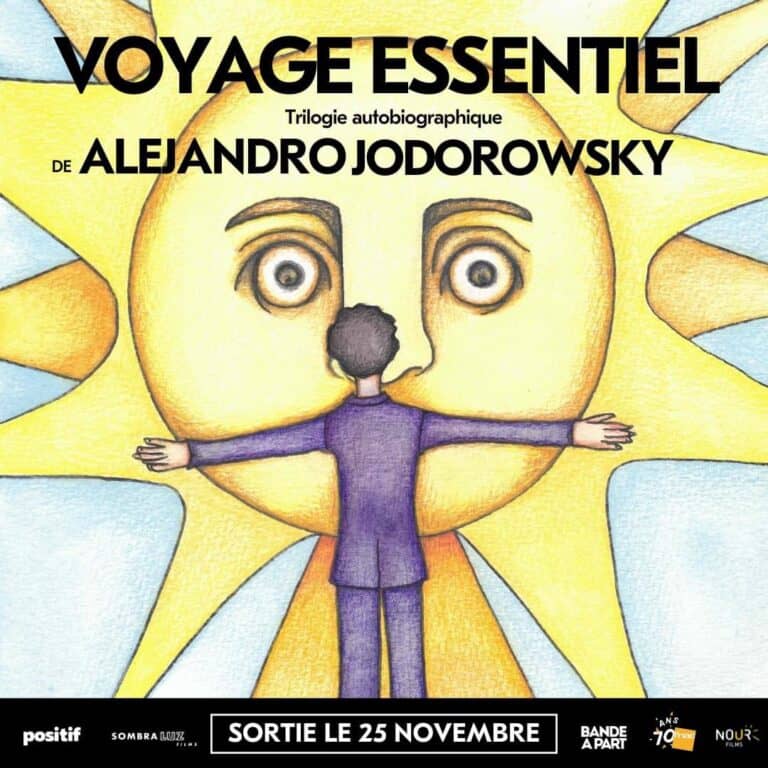

アレハンドロ・ホドロフスキーさん(映画監督で詩人)からの1月12日(日曜)のメッセージ

-

ブログ

ブログ

アレハンドロ・ホドロフスキーさん(映画監督で詩人)からの新年のメッセージ

-

ブログ

ブログ

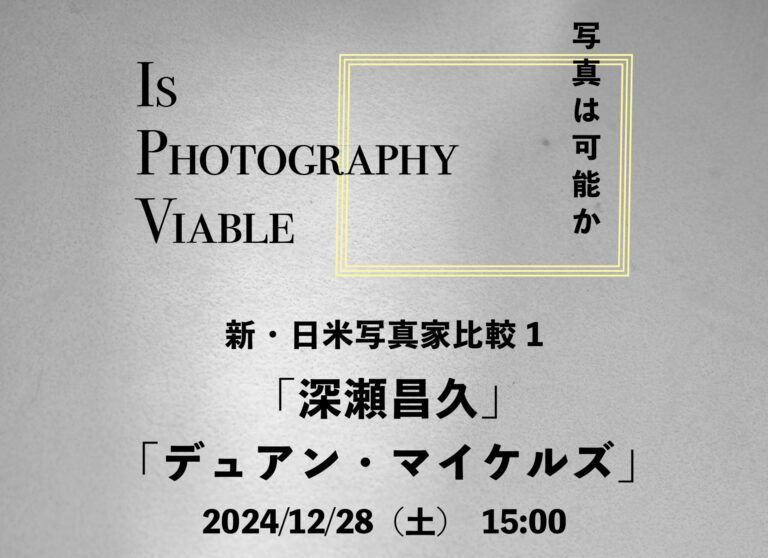

深瀬昌久 vs デュアン・マイケルズ — 写真は可能か 新・日米写真家比較

-

雨の書

雨の書

16人の夏休み中の高校生と写真のワークショップを行ったので、少し書いてみる

-

ブログ

ブログ

Human Baltic 展:写真に潜むダブル・スピーク(二重表現)パネルディスカッションの感想ノート

-

雨の書

雨の書

軽井沢フォトフェス:「組写真のすすめ」 講義ノート

-

ブログ

ブログ

写真は可能か — ダイアン・アーバスと森山大道

-

ブログ

ブログ

「ただし、学習されることに対する気持ちの部分と、収益が得られない経済面の部分については、切り離して議論した方がいいとも思います」– すがやみつるさん

-

ブログ

ブログ

写真は可能か — アンセル・アダムスと土門拳

-

書の書

書の書

書の書 Sunday, March 3, 2024

-

書の書

書の書

書の書 Kyoto